中小企業の事業承継では、後継者候補として社長の子どもが真っ先に挙がります。しかし、そこにはビジネスパーソンの関係性では片づけられない、家族ならではの感情があります。一般的には「中小企業の社長は自分の子どもに継がせたい」いいますが、実際は継がせたくないと思っているケースもあるなど、簡単には考えられない問題もあります。本記事では子どもに会社を事業承継した例の失敗例と成功例を考えます。

失敗例:親の都合・子どもの都合が残ったケース

食品レトルトパッケージを製造する菅野紘一さん(仮名)は、会社員として就職した息子の宏之さん(仮名)に会社を継がせることに決めました。「息子から、会社を辞めようかと思っていると相談を受けたのです。『だったらウチでやればいい』と私から提案しました」と紘一さんは振り返ります。

全く異なる業界から入った宏之さんに対し、紘一さんは取引先への修行を命じます。「飲食業の現場を知ってもらう必要がありました。取引先の料亭に短期修行に行かせました」と紘一さんはその背景を説明しますが、なんと宏之さんは3か月でギブアップしてしまいます。紘一さんはやり方が乱暴すぎたと反省し、紘一さんの会社で修行させることにしました。ところが、そこでは紘一さんと宏之さんが衝突します。「息子には留学もさせてやったのに、私がやってきたことをすぐに否定して新しいことをやろうとするんですよ。そのたびに私が軌道修正をしています」というのは紘一さんの言い分です。宏之さんは「会社のやり方が何から何まで古いんですよ。もっと違うことをやって会社を成長させないといけないと思っています。それなのに、いつまでも私を子ども扱いするんです」とこぼします。

「後から感じたことですが、息子は当時の仕事から逃げて家業に戻ってきたフシがあります。私はどうしても後継者候補が欲しかった。息子が会社を辞めたいと思っている今がチャンスだと思ってしまったのです」と紘一さんは悔やみますが、本当に宏之さんが逃げて帰ってきたかどうかも、もはやわかりません。結局両社の溝は埋まらないまま、息子の宏之さんは別の会社に再就職し、事業承継は失敗に終わりました。

宏之さんは2代目社長候補として、先代や既存社員を立てて物事を進められたでしょうか。親の紘一さんが作り上げた事業を本気で守りたいと思っていたでしょうか。

紘一さんは息子の宏之さんの資質をきちんと見極めて候補に立てていたでしょうか。子供がいまの仕事でちゃんと成果を出せているのか。今の仕事がいやで実家を継ぐという甘い考えでないかを見極めたでしょうか。または「立場が人を育てる」と仮定した場合に、紘一さんがやろうとしていることを、認めていたでしょうか。子ども扱いしていなかったでしょうか。

2人はいつまでたっても親子です。親子関係が悪化するとそこに逃げ場はありません。子どもが親の気持ちを踏みにじって継いで、意見を聞き入れないのはよくある失敗パターンです。親自身も子ども扱いせず見守ることも必要です。親自身が事業を手放してもアイデンティティを事業以外で見つけられていたら、状況は異なったかもしれません。

親は会社を立ち上げたり、運営してきたりした人間として尊敬され続けたいという想いはあるようです。顔に泥を塗られたくないのは自然でしょう。うまくいっている会社は子供が会長(前社長)をうまく持ち上げているようにも思えます。

成功例:親に対する尊敬を持ちつつ子どもが変革したケース

東北地方で魚介類の卸売業を営んでいた、野尻修二さん(仮名)は廃業して事業をたたむか、息子の隆司さん(仮名)に引き継ぐかを悩んでいました。隆司さんは有名大学を出て東京のコンサルティング会社で活躍しています。「魚の卸はもう衰退していくだけだろうと考えていました。祖父の代からの歴史ある事業でしたが、継がせたい思いと、自分の代で終わりにしようという思いと、相反する気持ちがありました」と修二さんは振り返ります。そんな中、息子の隆司さんのほうから継ぎたいという申し出があり、代替わりが始まりました。

コンサルティング会社で企業再生をしていた隆司さんが実行したのは、業態の変更です。「単純に卸売業を営むのはもう限界です。しかし、この土地の魚はとてもおいしい。父たちが作り上げてきたブランド力もあります。利益率を上げるために、魚介の食品加工に業態を変更しました」と、隆司さんはコンサルティング会社時代の経験を活かしながら、変革を断行しました。

業態の変更には思わぬ効果がありました。「私たちの会社が卸売業から加工業になったことで、これまで競合相手だった地元の卸売業者が、仕入先などの協業相手になったのです。父の会社は歴史もあり、同業退社から一目置かれていました。その父の財産をありがたく使わせてもらっています」と隆司さんは父の修二さんへのリスペクトも忘れません。

「親ばかかもしれませんが、息子は優秀だと思いますよ。経営に使う言葉はカタカナばかりでちょっと分からないところもありますが、もうそこは信頼して任せています。私から伝えたのは、『これまでともにやってきた社員を大切にしてほしい』ということのみです。業績が下がりつつあった状態で会社を渡したことに申し訳ない気持ちもありますが、状況を細かに聞かれることはあっても、責められることもありません(笑)」(修二さん)。

この例には成功に導くいくつかポイントがありました。息子の隆司さんが前職でしっかりと成果を出せていること、会社を変革しつつも父の会社を否定するわけではなく、守りたいという強い思いがあることです。父の修二さんは隆司さんの能力を認めつつ、変革をじっと見守っていたことです。自分がやってきた会社が変わっていくことに、寂しい思いがあったかもしれません。それでも息子の隆司さんを認め、潔く引退できたことにあるでしょう。

子どもに会社を継がせた時の失敗の理由

子どもに会社を継がせた場合、子どものほうもそれなりに準備をしているはずです。会社経営の手法として何をやるかというタスクレベルの知識は当然持ち合わせていることでしょう。

しかし、重要な局面における経営判断については苦労することが多いようです。経営判断に迷ったとき、その判断の軸を持ち合わせていないことがその多くの理由です。「経営哲学がない」「経営に対する想いやビジョンがない」と、前経営者にはそれが写ってしまうようです。経営における価値観の共有は、一朝一夕ではできません。ここで焦ってしまうと、失敗してしまいます。

経営判断というものは、その時点では何が正解からわかりません。その時点で、経営判断を巡って親子が対立するというのはよくある話です。答えのない状況だからこそ、お互いの解釈で感情的に対立してしまうのです。

そのような失敗による不幸を防ぐには、会社を継ぐ側、継がせる側との間で、人間として信頼関係の構築、信頼残高の蓄積に時間と労力を割く必要があります。

会社を継がせる側であるあなたは、子どもを信用し、応援する立場になります。人間関係を引き継がせるために、時間をかけて多くの人と会わせていくでしょう。例えば顧問税理士や従業員、取引先など、会社を取り囲む関係者は多くいます。

子どもがなぜ家業を継ぐと決めたかのかも会話できると良いでしょう。例えば、子どもとしても50代になり、サラリーマンとしてあとどれだけ働けるか考えたときに、家業のほうでもっと働ける時間を増やし、チャレンジもできるということを伝え、本当に理解してもらえるような対話が必要となります。

家業を継がせるには子どもとの信頼関係がとても大事だにゃん

事業承継における失敗のサイン

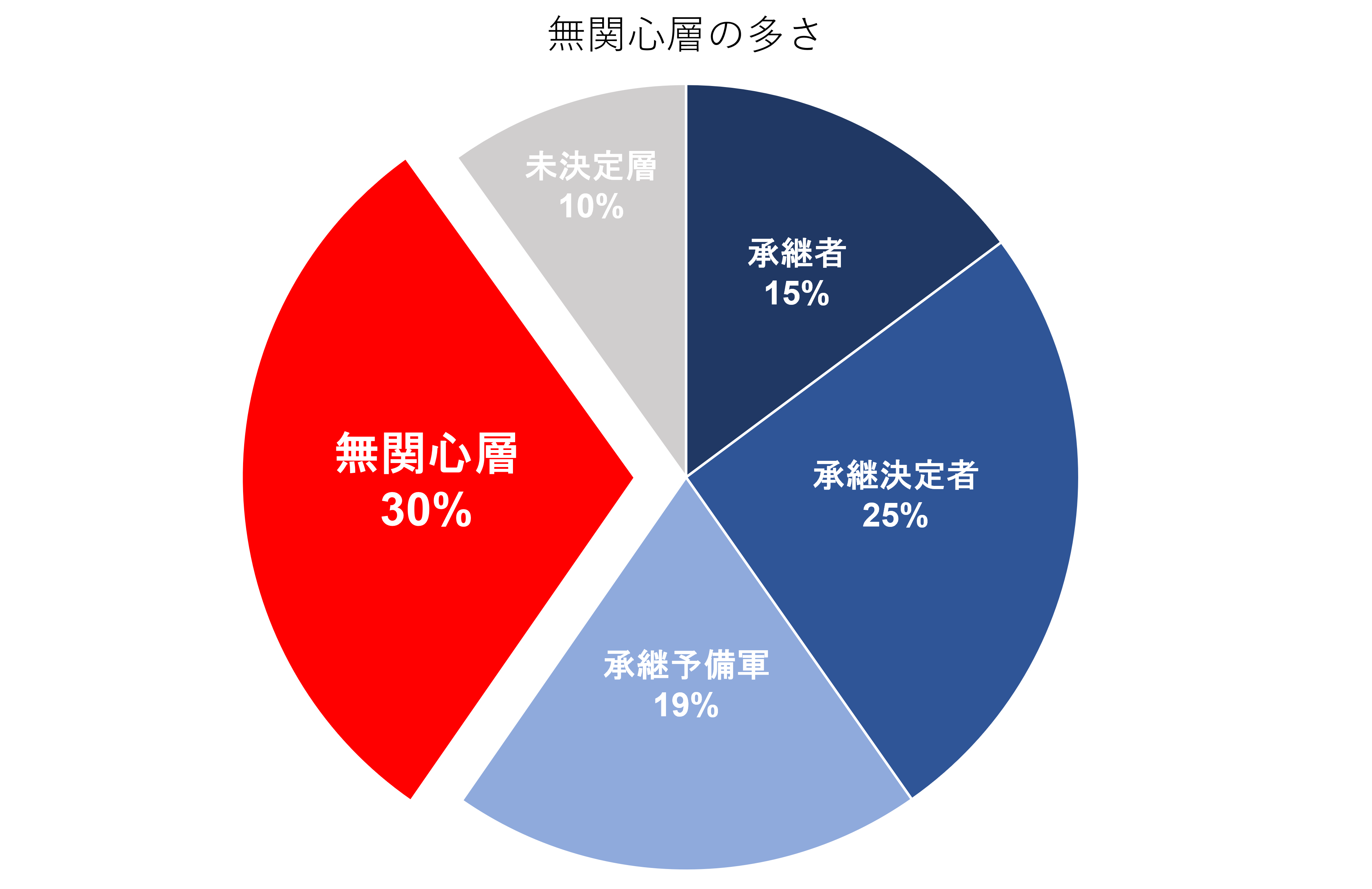

子どもに事業承継をした場合の失敗のサインを考えてみましょう。

失敗のサイン(事業承継前)

事業承継前の失敗のサイン1つ目は、子どもの働く姿勢です。子どもが公務員気質、サラリーマン気質で困ったという話は昔からよくあります。すべての責任が自分に返ってくることを理解していないということは、経営者としては厳しいですが、あとから考え方を変えていくこともできるので、早めにこのサインに気づき、手を打ちましょう。

子どもが会社の従業員たちのことなどに興味がないことも問題です。子どもが引継ぎ資産のみに興味があるのか、本当に従業員を含めた会社の未来に興味があるのかを見極めましょう。その際に、自分自身が子どもに継がせること自体が目的化していないか振り返ってみることも必要かもしれません。継がせたいと思うあまり、他のサインから目を逸らしていることはありませんか?

失敗のサイン(事業承継後)

従業員が突然、役員として入った子どもに反発しだした場合は要注意です。息子がかつて在籍した大企業のやり方を適用させようとしてうまくいかないというケースはよくある話です。ここでも子どもと、従業員との信頼関係の構築が重要になります。

二つ目は、親のほうがが、外からどう見られるかばかりを気にしてしまうケースです。この家業を守らないといけないという想いが強すぎて、ついつい細かいところまで子どもに口を出してしまうことがあります。目標や価値観を共有し、結果に対して評価しつつも、そのやり方には口を出さない我慢が必要です。そうでないと、次の世代が思い通りにできず、子どもが結局チャレンジをしなくなってしまいます。

自分のやり方を押し付けるのは要注意だにゃん

経営に対する価値観の共有を

経営における親子間の対立は、普段から経営に対する価値観を共有しておくことである程度防ぐことができます。会社の社訓を本当に腹落ちさせたり、会社のビジョンを作り直したりするという方法もあります。家族だからこそ遠慮のない物言いになってしまうこともありますが、ビジネスパーソンとしてお互いに尊敬の気持ちをもって大切な家業について考えていければ、明るい未来が見えてくるのではないでしょうか。