引退と言うべき?廃業と言うべき?

中小企業の経営者が「引退」という言葉を使う際、その会社がその後どうなっているかによって、引退という言葉の持つニュアンスが異なることがあります。「事業の前線に立つことからは引く」という意味での引退をした結果、その会社をどうするかによって、同じ「引退」でも大きく意味が違うのです。

引退と同時に語られる、廃業、倒産、事業承継といったキーワードをもとに、引退の持つ意味および引退と廃業の違いをひも解いてみます。本記事では、引退の時期やタイミングに迷っている経営者の皆さまにも参考になるように解説します。

経営者を引退すると同時に廃業する場合

1つ目は、経営者を引退すると同時に、事業を清算する(廃業する)ケースです。「会社をたたんで引退する」という言い方の場合はそこに廃業の意味が含まれています。 なお、廃業と倒産・破産は異なるものです。事業を整理した場合、債務が残らない場合は廃業です。債務が残るなら破産(倒産)です。廃業はあくまでも主体的な事業整理です。詳しくは「廃業と破産の違い」にて解説します。

なお、「事業承継をしない」と判断した場合には、「事業承継をしたくてもできなかった」場合も多く含まれています。そこには根深い問題があります。

日本経済を支えてきたのは中小企業。日本の全企業数のうち、実に99.7%を占めています。その中小企業においては、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がますます困難になっています。中小企業の後継者不在問題は、国も無視できないほど深刻で、中小企業庁は事業承継のガイドラインをはじめとする情報発信や各種対策をおこなっています。こういった後継者不足による廃業の増加は、日本における貴重な雇用機会や技術への影響も懸念されています。

また、事業承継に失敗して紛争が生じたり、会社の業績が悪化したりしてしまうケースもあるため、スムーズな事業承継の大切さが叫ばれているのです。

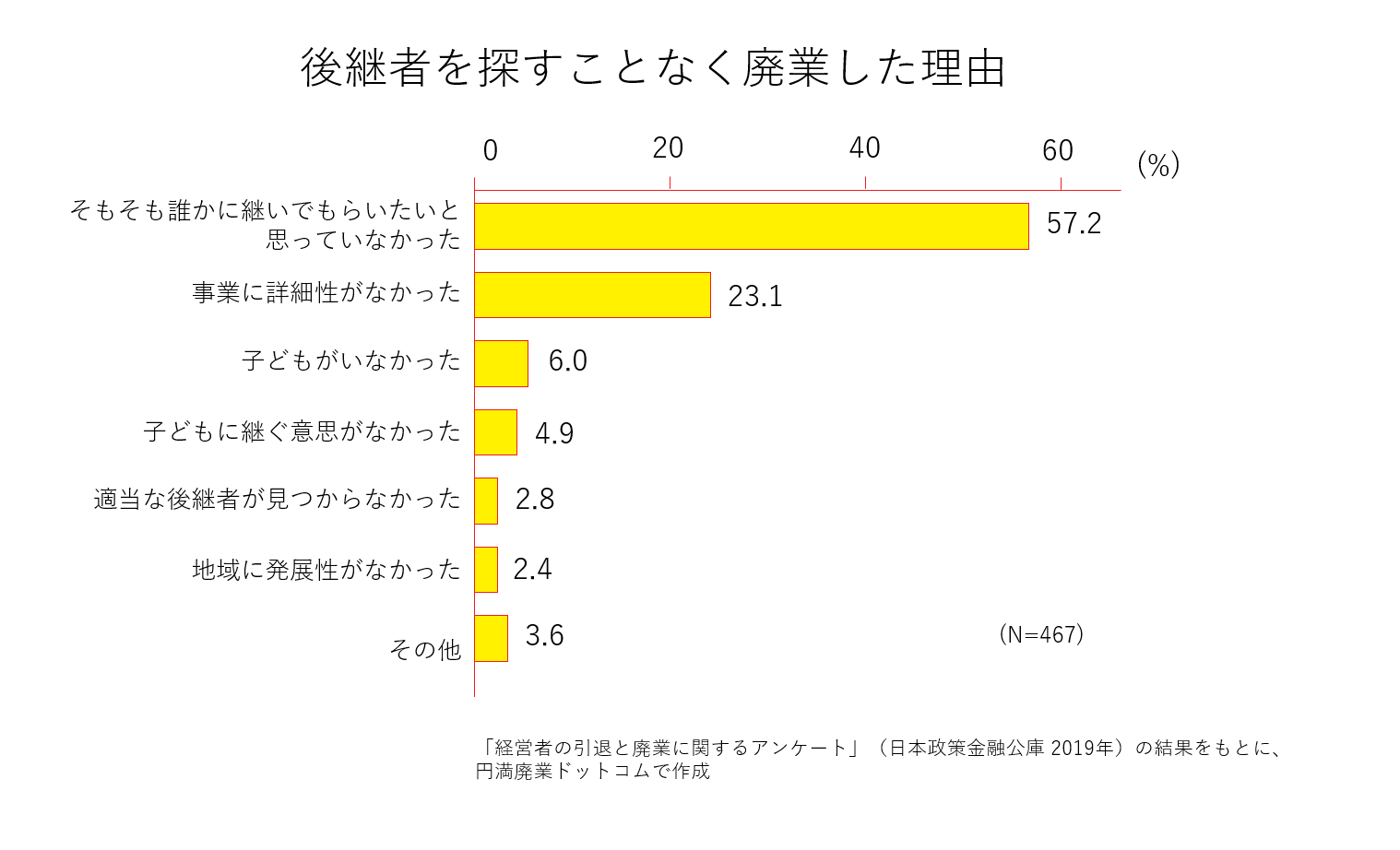

日本政策金融公庫による「経営者の引退と廃業に関するアンケート」(2019年)では、「後継者を探すことなく事業をやめた」が 93.4%と高い割合を占めていました。後継者を探すことなく廃業した理由は、「そもそも誰かに継いでもらいたいと思っていなかった」が 57.2%と最も多く、次いで「事業に将来性がなかった」が 23.1%となっていました。なお、「子どもがいなかった」「子どもに継ぐ意思がなかった」「適当な後継者が見つからなかった」は合計13.7%です。もし事業承継にかけられる時間がもう少しあれば、または事業承継を適切なところに相談できていれば、結果が異なっていた可能性も否定できません。

「引退」「廃業」という2つの言葉が並んだとき、そこには中小企業経営者のさまざまな思いがあることでしょう。

事業承継によって経営者を引退する場合

2つ目は経営者として引退し、経営資源を後継者に引き継ぐ事業継承のケースです。「うまく事業承継できたケース」と捉えることもでき、引退後は株主や相談役として会社に残ることもあります。

「後継者に渡して引退した」という場合は、自分が育ててきた会社をうまく後継者に渡すことができたという安堵感のニュアンスが含まれていることが多々あります。

とはいえ、事業承継を成功させるためにはやるべきことがたくさんあります。

自社の事業の魅力度を確認し、市場での需要、独自性、そして成長性を明確にして、引き継ぎ手が見つかりやすくする必要があります。そして事業承継の候補者はどこにいるのでしょうか。従業員、親族、または外部の事業者など、可能性は多岐にわたります。具体的な候補者を挙げて、事業承継を進めた経営者の例を聞くケースはとても多いと感じます。

そして大事なのは、会社をきれいにしておくこと!承継前に会社の状態を整えることが重要です。特に、不透明な取引や不必要な在庫は整理し、会社を健全な状態にしておくべきです。社長の個人的な関係性で残っている、イレギュラーな取引(商流や価格など)はきれいにしておきましょう。

イレギュラーな取引は引き継いだ人からすればややこしいものなんだにゃん。綺麗にしてあげてほしいにゃん

候補者とのコミュニケーションも事業承継に向けて大事なことです。事業の詳細、取引先との関係など、事業承継に必要な情報を共有することで、スムーズな過程を実現できます。また、候補者に対して、この事業でどのような未来が期待できるのか、その魅力をしっかりと伝えることが重要です。

多くの経営者が一番使命感を持ち、仕事のモチベーションの源泉になっているのは、「会社を発展させること」でしょう。譲渡額が一番大事ではないこと答える経営者はとても多い印象です。会社を発展させてくれる人に出会えた経営者は幸せではないでしょうか。

事業を承継してくれる人が見つからない場合は、M&Aによる事業承継を考えることもできます。具体的にはM&Aをやっている企業への相談です。その場合は売りに出す前に資本関係をきれいにすることも必要です。小口の株主がいたら買い取っておくことも考えましょう。

M&Aには当然手数料がかかります。0円譲渡でも手数料はかかることが多い点に注意です。買い手が見つからない場合に廃業も選択肢となります。

倒産がきっかけで仕事から引退する場合

会社が倒産した場合、その会社の経営者としては強制的に退場せざるを得ません。これをきっかけに、再起をかけるのではなく企業経営から引退することもあります。事業資産よりも負債が多くなってしまい、会社を清算しても債務が残る場合は基本的に倒産です。会社の清算(廃業)を決断する時期やタイミングを誤ると、ずるずると業績が下がって倒産になってしまうことがあります。もっとも避けたい引退のパターンです。

倒産によって強制的な引退とならないためには、まず自社の貸借対照表を見てみましょう。「資産の部」から「負債の部」を引いた額がポイントです。

企業価値=企業の保有資産の時価総額−負債の時価総額

算出には有形資産だけでなく、無形資産も時価評価し直します。この考え方は、時価資産から時価負債を引いた部分を時価純資産と呼ぶことから、時価純資産法と呼ばれています。

この「企業の保有資産の時価総額−負債の時価総額」がマイナスの場合、会社としては債務超過であり、衰退期でとても厳しい状況です。売り上げおよび利益ダウンの穴埋めを運転資金として銀行から借り入れていたりすることもあるでしょう。その場合は、さらに負債が膨らんでいるかもしれません。

債務超過の状態では廃業できません。前述したように、いま経営している事業を整理した場合、債務が残らない場合は廃業です。債務を完済できずに会社をたたむのは倒産です。これが廃業と倒産の違いです。

このように、引退にはさまざまな形があります。引退して廃業するケースの場合、事業承継をさぐったり後継者を探したりせずに決めてしまっていることも多く見受けられます。

倒産のリスクを避け、事業承継または前向きな廃業ができるように、日ごろから引き際を考えておきましょう。

引退の時期やタイミングを考える

いつ引退すべきかは中小企業の経営者、とくにオーナー企業の経営者にとっては悩ましい問題です。引退によって、社会的なつながりや自分の役割がなくなるのが怖いという声もあります。引退にしっかりと向き合うことができず、なかなか引退ができずにいるケースも多いでしょう。

しかし、体調の問題によって突然引退を余儀なくされた場合のリスクは計り知れません。年齢重ねた経営者の方々は、体力・気力の衰えを隠すことができなくなります。これは経営者自身が一番通関しているはずです。体力があったときのように陣頭に立って経営に腕を振るえなくなります。時代の変化のスピードに対応することも難しくなるでしょう。

また、社員に対する強い影響力を残したまま、結果的に「老害化」してしまうリスクもあります。次の世代が活き活きと会社を運営できないと、会社の成長を妨げてしまうかもしれません。。

自分がどうなったら引退するか」を、はっきりと自分で決めておくことが必要だにゃん

なお、2017年版中小企業白書では、(株)東京商工リサーチの企業データベースを用いて経営者交代前後の経営者年齢について分析しています。それによると、親族内の場合で交代前の平均年齢が69.3歳、親族外の場合で交代前の平均年齢が63.7歳という結果が出ています。もう一つデータがあります。それは休廃業・解散企業の経営者年齢の平均年齢が68.4歳ということです。つまり、中小のオーナー企業で、親族への承継を中心とした世界においては、引退する経営者の年齢が68~69歳ではないかと考えることができます。

会社における自分の終わりを思い描き、しっかりと自分に向き合うことができれば、おのずと引退を踏まえた身の振り方は見えてくるのではないでしょうか。